缅怀潘际銮院士 | 焊铸国之脊梁,精神永存人间

发布日期:2025-04-19 浏览次数:584

2025年4月19日,是中国科学院院士、国际著名焊接工程专家潘际銮逝世三周年。这位用一生诠释“国家需要即为使命”的科学巨匠,虽已远去,但他焊铸的国之重器、点燃的科研火种、坚守的报国信念,仍在时代长河中熠熠生辉。博清科技全体同仁沉痛哀悼,深切缅怀潘院士的卓越贡献与崇高精神。

从战火中走出的“焊接泰斗”

潘际銮院士1927年生于江西瑞昌,幼年历经战乱颠沛,却以超乎常人的毅力考入西南联大,后转入清华大学机械系,自此开启与焊接事业的不解之缘。

开创中国焊接学科:1950年代,创建哈工大和清华大学的焊接专业,填补国内空白,被誉为“中国焊接之父”。

突破“卡脖子”技术:主导完成多项“中国第一”——首台真空电子束焊机、首座核反应堆铝池壳焊接、首条高铁钢轨焊接质量控制,更担任秦山核电站焊接顾问,确保国之重器安全落地。

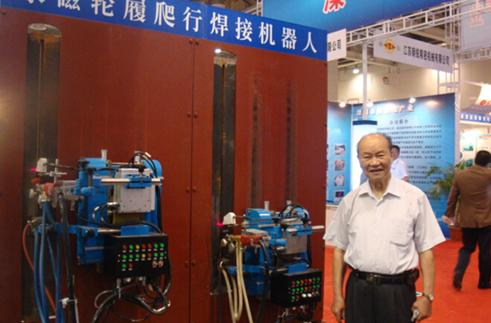

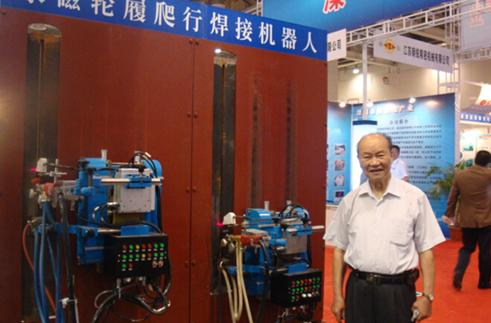

耄耋之年攻坚机器人:90岁高龄仍致力于无轨爬行焊接机器人研发,让工人远离高温、有毒环境,虽产业化之路坎坷,却始终不言弃。

他常说:“国家需要,我必须得去。”这句话贯穿了他的一生,从西南联大的烽火岁月到高铁飞驰的新时代,无不印证着这份赤子之心。

续写“硬骨头”精神的时代答卷

潘院士晚年最牵挂的,是焊接机器人的产业化。2017年,他与学生冯消冰等创立博清科技,以“啃硬骨头”的毅力推动无轨导全位置爬行焊接机器人落地。

从实验室到生产线:团队突破技术转化瓶颈,与中石化等合作,让机器人走进油田储罐、船舶制造等场景,解放高危作业的工人。

九十岁的“创业者”:潘院士以顾问身份亲赴企业洽谈,即便遭遇资金困境,仍坚持“不为赚钱,只为解决问题”。

精神传承:博清科技延续他的愿景,将“自主创新”与“工程应用”深度融合,让中国焊接技术走向世界。

博清科技全体同仁坚定继承潘院士精神:

知难而进勇于攀登,

团结合作共同战斗,

只求贡献淡泊名利,

将院士及团队发明的无轨导全位置爬行焊接机器人推向全国,走向世界。

2025年4月19日,是中国科学院院士、国际著名焊接工程专家潘际銮逝世三周年。这位用一生诠释“国家需要即为使命”的科学巨匠,虽已远去,但他焊铸的国之重器、点燃的科研火种、坚守的报国信念,仍在时代长河中熠熠生辉。博清科技全体同仁沉痛哀悼,深切缅怀潘院士的卓越贡献与崇高精神。

从战火中走出的“焊接泰斗”

潘际銮院士1927年生于江西瑞昌,幼年历经战乱颠沛,却以超乎常人的毅力考入西南联大,后转入清华大学机械系,自此开启与焊接事业的不解之缘。

开创中国焊接学科:1950年代,创建哈工大和清华大学的焊接专业,填补国内空白,被誉为“中国焊接之父”。

突破“卡脖子”技术:主导完成多项“中国第一”——首台真空电子束焊机、首座核反应堆铝池壳焊接、首条高铁钢轨焊接质量控制,更担任秦山核电站焊接顾问,确保国之重器安全落地。

耄耋之年攻坚机器人:90岁高龄仍致力于无轨爬行焊接机器人研发,让工人远离高温、有毒环境,虽产业化之路坎坷,却始终不言弃。

他常说:“国家需要,我必须得去。”这句话贯穿了他的一生,从西南联大的烽火岁月到高铁飞驰的新时代,无不印证着这份赤子之心。

续写“硬骨头”精神的时代答卷

潘院士晚年最牵挂的,是焊接机器人的产业化。2017年,他与学生冯消冰等创立博清科技,以“啃硬骨头”的毅力推动无轨导全位置爬行焊接机器人落地。

从实验室到生产线:团队突破技术转化瓶颈,与中石化等合作,让机器人走进油田储罐、船舶制造等场景,解放高危作业的工人。

九十岁的“创业者”:潘院士以顾问身份亲赴企业洽谈,即便遭遇资金困境,仍坚持“不为赚钱,只为解决问题”。

精神传承:博清科技延续他的愿景,将“自主创新”与“工程应用”深度融合,让中国焊接技术走向世界。

博清科技全体同仁坚定继承潘院士精神:

知难而进勇于攀登,

团结合作共同战斗,

只求贡献淡泊名利,

将院士及团队发明的无轨导全位置爬行焊接机器人推向全国,走向世界。